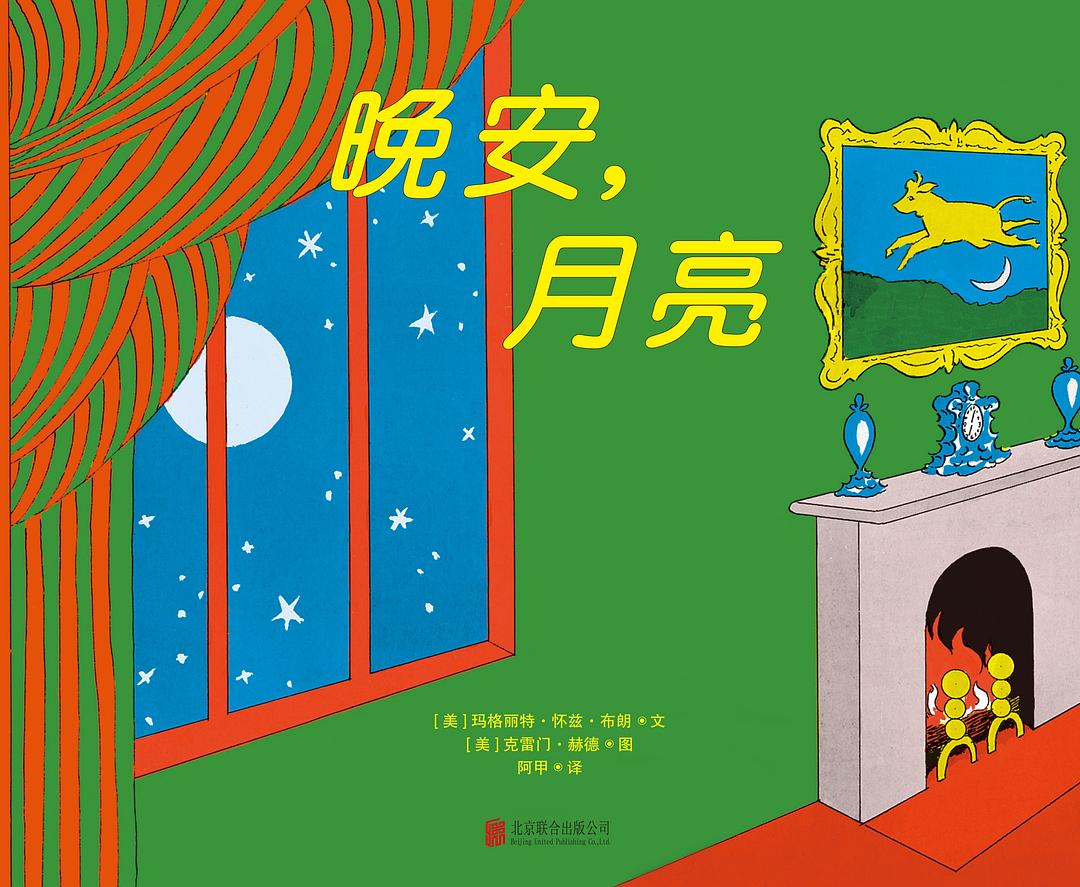

2025 年 9 月 3 日,是经典绘本《晚安,月亮》(Goodnight Moon)出版 78 周年纪念日。这本书是有史以来最畅销的绘本之一,销量超过五千万册。

作者玛格丽特·怀兹·布朗(Margaret Wise Brown,1910–1952)一生创作了 100 多本绘本,却未能亲眼见证这本书取得的巨大成功。在她英年早逝之后,《晚安,月亮》意外走红,而她的影响力,以及这本书在她去世后意外走红的现象,正好体现了 20 世纪美国进步教育者在儿童读物创作上所带来的那种“深刻却难以预料的影响”,一位历史学家就是这样形容的。

艾米·加里(Amy Gary)为布朗写的传记《在伟大的绿色房间里:玛格丽特·怀斯·布朗的璀璨与大胆人生》(In the Great Green Room: The Brilliant and Bold Life of Margaret Wise Brown),呈现的并不仅是一段充满文学天赋与野心的人生,更是一颗不安的灵魂,她不断追寻爱与意义,却最终在过早的人生终点前戛然而止。

布朗不断为孩子们写作,甚至还创作儿童音乐。在遗嘱中,她请求在墓碑上刻上这样一句简短的墓志铭:“玛格丽特·怀兹·布朗,她给孩子写歌,也写异想天开的故事。”

这句话本身就浓缩了她生命的张力。一方面,她倾尽一生为孩子们创造充满想象的世界;另一方面,她却挣扎在自主与虚无感之间。布朗终身未婚,没有子女,而是过着波西米亚式的纽约生活,男女情人穿插不断。

《晚安,月亮》的灵感源于玛格丽特·怀斯·布朗的一个梦。当时她正在尝试探索文字与诗歌所具有的“催眠特质”,以期创作出适合睡前阅读的作品。

《晚安,月亮》的灵感源于玛格丽特·怀斯·布朗的一个梦。当时她正在尝试探索文字与诗歌所具有的“催眠特质”,以期创作出适合睡前阅读的作品。

这本书是继成功的《逃家小兔》(The Runaway Bunny, 1942)之后的又一作品。然而,当《晚安,月亮》在 1947 年问世时,几乎无人问津。1953 年,也就是布朗去世后的第二年,这本书的销量也不过 1,500 册。但到了 1970 年,它每年已经能卖出 2 万册。2007 年时,年销量飙升到 80 万册。而如今,各种版本的《晚安,月亮》每年总销量已超过一百万册。

这本书的成功为何姗姗来迟,很难解释。但我发现一个有趣的现象:它的走红,恰好与基督信仰和实践在社会中的衰落几乎同步。

在代代相传的基督徒团体中,父母鼓励孩子在睡前祷告的规律里找到安慰,祈求那位以超越之存在托住万有的神。睡前祷告提醒孩子们,他们可以在神里安然入睡。即便在感到害怕和孤单时,他们也可以记得:“保护以色列的,也不打盹,也不睡觉。”(诗 121:4)

相比之下,《晚安,月亮》“与其说是故事,不如说是一种咒语”,它是一种仪式,标记着一天的结束,但是却不带任何超越性。这本书的文字简洁温柔,结构重复,借鉴了睡前仪式的惯例和安慰性话语。但书中所点名的对象(老鼠、手套、小猫等),却缺乏任何超越性的意义。

它成了传统基督徒睡前祷告的一种舒缓的替代品:一种世俗的“祷告”,让人把平安寄托在眼前世界里那些五彩缤纷的小奇妙上,在自然的循环节奏中(比如月光的沐浴),而不是寄托在神的爱与主权里。

《晚安,月亮》的礼仪不是指向一位在有序创造中托住万有的神,而只是凝视那无法解释的宇宙的随机性:“晚安,不在这里的人。晚安,麦糊。”

布朗最长的一段恋情,是与年长于她的女性作家布兰奇·奥尔里克斯(Blanche Oelrichs)——笔名迈克尔·斯特兰奇(Michael Strange)——之间发生的。这是一段秘密恋情,最终以令人心碎的方式破裂。正如艾米·加里在《在伟大的绿色房间里》所记述的,奥尔里克斯在身患白血病后,“认定自己受玛格丽特吸引是一种罪……如果她们是真正的基督徒(正如她们各自所宣称的那样),那么她们就应该有能力克制对彼此身体上的渴望。”

奥尔里克斯断绝了与布朗的关系,这让布朗“无比愤怒”,她“写了一封又一封信……为她们的爱情辩护。”这种被拒绝的痛苦,给布朗留下了深深的伤口,而她试图在最后一段短暂的恋情中寻求医治。

1952 年,就在她去世前几个月,布朗与比她小 20 岁、刚大学毕业的詹姆斯·“小卵石”·洛克菲勒(James "Pebble" Rockefeller Jr.)坠入爱河。他们的订婚标志着她人生的新篇章,但她内心深处关于存在的绝望远未平息。后来,洛克菲勒回忆起一个瞬间:布朗眼神空远地望着前方,对他说:“我们生来孤独,我们孤独地度过一生,我们也终将孤独地离去。”

这种孤独感,在布朗最后一本(也带有自传色彩的)儿童书《狗先生》(Mister Dog)中也有所回响。书中讲述了一只名叫“克里斯平的克里斯皮安”(Crispin’s Crispian)的狗的故事——它“只属于自己”。这本书的寓意很清楚:自主是至高的价值。

带着某种近乎诗意的悲剧意味,布朗的人生在 42 岁时于法国骤然终止。当时她正要去与“小卵石”见面,却因阑尾炎被紧急送往一家天主教医院,由修女们照料并接受手术。手术结束后,一位护士问她感觉如何。布朗回答时,顽皮地踢起腿,像是在跳康康舞。结果,这个动作让血栓脱落,引发致命的肺栓塞。

在最后这出“无厘头”的举动中,布朗以一种戏剧性的方式,离开了那个她始终按照自己方式生活的世界。

今天,布朗被尊奉为一位世俗的“圣徒”。人们记住她是个不安分、叛逆的激进人物。她在纽约的写作工作室如今也被认定为一处 LGBT+ 历史遗址。

《晚安,月亮》(Goodnight Moon)里那孤独的孩子形象,正好呼应布朗的人生。她对最后一位爱人所说的临终之言(“我们也终将孤独地离去”),映照了她那游离于常规之外的一生。

基督徒父母需要明白这一点:《晚安,月亮》读起来像睡前祷告,是有其缘故的。布朗的实验性写作是当时现代主义运动的一部分,目的是为孩子们塑造另一种道德氛围。她的许多作品,或许在无意中,都成了菲利普·里夫(Philip Rieff)那个著名概念“死亡作品”(deathworks)的实例:那些艺术作品的目的是让传统价值的道德想象显得不重要,甚至荒谬可笑。

所以,下次当你和孩子在睡前共读《晚安,月亮》时,不要仅仅停留在“晚安,所有的声音”这里。请在你们的睡前仪式最后加上祷告。欣赏世界的奇妙,哪怕只是一个绿色卧室里的小世界,这固然很好;但这些奇妙,应该引领我们去敬拜那位创造万物、托住万有并赋予万物意义的神。

至于那位在法国医院病房里、如同迷途羔羊的布朗,我祈愿在她生命的最后时刻,曾有一位仁慈的修女,将福音的真理诉说给她那不安的灵魂。布朗所需要的,并非一个轻声说“安静”的老太太,而是一位永不打盹的大牧者,在她耳边喃喃说道:“你属于我。”

译:MV;校:JFX。原文刊载于福音联盟英文网站:The Secular Liturgy of ‘Goodnight Moon’.