过去这几周,对反堕胎运动来说,局势多少有些混乱。

1 月 6 日,有媒体报道称,美国总统唐纳德·特朗普在与共和党议员会面时表示,在《海德修正案》(Hyde Amendment)的问题上,需要“稍微灵活一点”。这项修正案禁止使用纳税人的钱来资助堕胎。但共和党内部很快作出回应。众议院议长迈克·约翰逊(Mike Johnson)明确表示,他“不会容许这种事情发生”。第二天,白宫新闻秘书也出面澄清,强调总统支持《海德修正案》的立场并没有改变。

然而,一周之后,事情又出现了新的转折。美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union,简称 ACLU)撤回了对联邦政府的诉讼,原因是政府已向计划生育联合会(Planned Parenthood)发放了约 6500 万美元此前被冻结的Title X家庭计划资金。这笔资金在 2025 年大部分时间里被扣留,官方理由是“可能存在违规行为”。

需要指出的是,这并不是此前那项被称为《大而美法案》(One Big Beautiful Bill)中从计划生育联合会撤回的资金。那项法案自去年 9 月生效,明确规定任何非营利堕胎诊所都不得获得医疗补助资金。总体来看,这一政策预计将使计划生育联合会损失约 7 亿美元。

但问题在于,《大而美法案》仅切断医疗补助资金一年。如果没有新的立法介入,到 2026 年 9 月,计划生育联合会就会重新获得医疗补助资金支持。

政策层面的变化纷繁复杂,普通人很难跟上。而如果你去问反堕胎人士,最值得担忧的究竟是什么,他们的回答往往并不是某一条法案或某一次拨款。

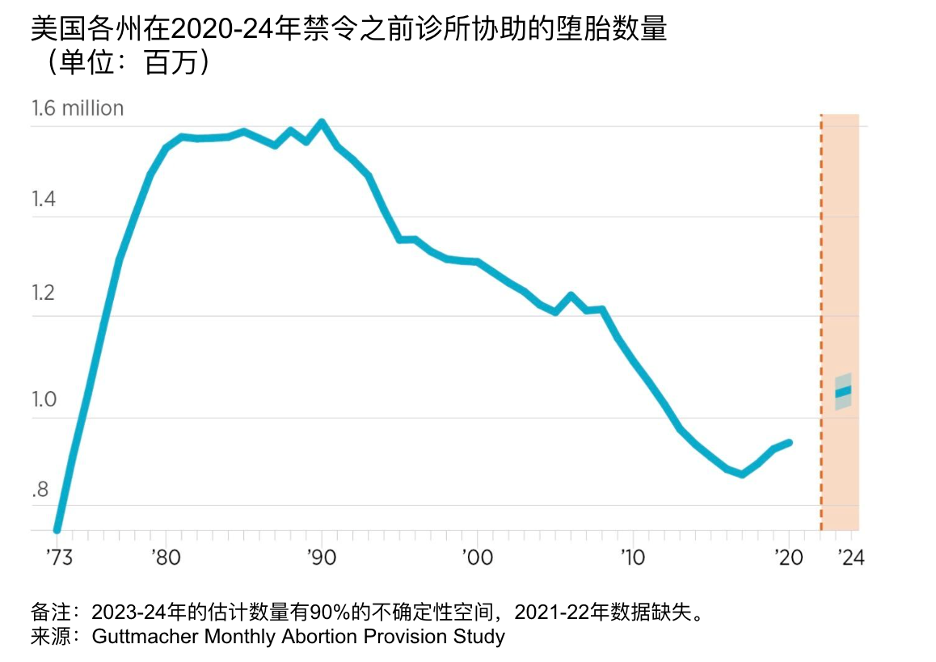

“堕胎的数量正在上升。”生命热线儿童服务机构(Lifeline Children’s Services)总裁兼执行主任赫比·纽厄尔(Herbie Newell)指出,2024 年,美国堕胎数量已超过一百万例,比 2017 年增加了 20%。而 2017 年,正是美国堕胎数量创下历史最低点的一年,当时约为 86 万例。

到目前为止,推翻罗诉韦德案(Roe v. Wade)并未在全国范围内带来堕胎数量的明显下降。同样,即便削减或暂停对计划生育联合会的资金支持,也未必能扭转这一趋势。

因为问题并不只存在于美国。事实上,加拿大、英国以及欧洲多国,堕胎数量同样在上升。

“《罗马书》3 章 23 节告诉我们:‘因为世人都犯了罪,亏缺了神的荣耀。’我们确实需要限制堕胎的法律,也应当坚持为这些法律发声。但法律无法改变人的内心。”纽厄尔说,“这正是教会不可或缺的原因。唯有福音,才能真正更新人的心;也唯有福音,才能让母腹中的生命更安全。”

美国堕胎数量经历了近三十年持续下降后,自 2018 年起开始回升。这很难归因于政治环境。那一年不是总统选举年,距离多布斯案裁决也还有整整四年。当年反堕胎运动最重大的政治新闻,不过是特朗普在“为生命而行”集会上演讲,或最高法院裁定加州不得强制怀孕中心提供堕胎诊所信息。

堕胎率上升也非意外怀孕激增所致。事实上,无论是怀孕的总人数,还是发生性行为的人数,在那之前已经连续多年下降。

“堕胎数量攀升,是因为女性获取堕胎药片比以往任何时候都更容易,”纽厄尔指出。

他所指的是米非司酮(mifepristone)。这种药物 1980 年在法国研发成功,2000 年获美国食品药品监督管理局(FDA)批准的药物(或许你更熟悉其旧称RU-486)。米非司酮通过阻断人体自然分泌的孕激素来终止妊娠,通常还会与另一种名为米索前列醇(misoprostol)的药物联合使用,后者会引发子宫收缩。

到 2018 年,以药物流产为主的堕胎方式,已占美国全部堕胎案例的大约 40%。五年后,这一比例上升到 63%。

类似的趋势并不只出现在美国。在苏格兰、瑞士、加拿大、英格兰和威尔士等地,也能看到同样的变化:在经历了数十年的堕胎下降之后,随着远程医疗(telehealth)和米非司酮的普及,堕胎数量再次明显回升。

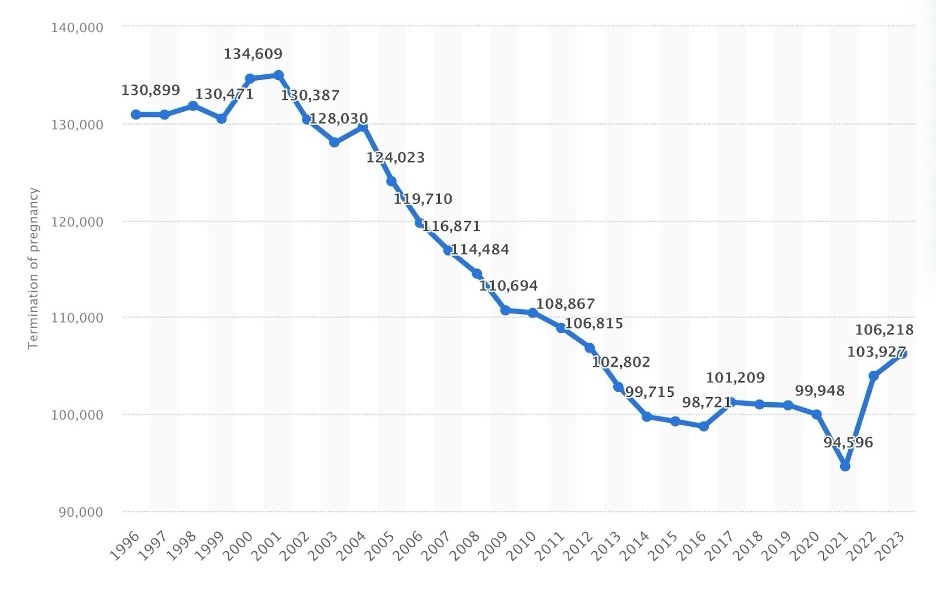

德国 1996 年至 2023 年终止妊娠数量 / 由Statista提供

德国 1996 年至 2023 年终止妊娠数量 / 由Statista提供

以德国为例。该国拥有欧洲最严格的堕胎法:孕妇必须接受咨询、等待三天,并且怀孕不超过 12 周,才具备合法堕胎的条件。自 2000 年代初以来,德国的堕胎数量一直稳步下降。但在 2022 年,这一趋势被打破了,当年堕胎数量重新上升,其中三分之一是通过米非司酮完成的。相比之下,这种药物刚在德国获批时,仅占全部堕胎的 3%。

新西兰的情况也颇为相似。2022 年,正是药物流产与手术流产使用率持平的那一年,堕胎数量开始上升。此后三年间,药物流产的比例已是手术流产的两倍,新西兰的堕胎率也升至 2008 年以来的最高水平。

在加拿大,堕胎数量从 2021 年起再次缓慢回升。到 2023 年,超过 40%的堕胎是通过药物完成的,同时,远程医疗咨询和在线开药的数量也在迅速增长。

“这是格局性的剧变,”一位加拿大研究人员在接受媒体采访时这样形容。

纽厄尔对此的总结更为直接:“我们原本以为,2022 年推翻罗诉韦德案是一个重大进展。但实际上,我们并没有真正向前迈进。因为游戏规则已经变了。”

当然,需要更细致地看待这个问题。多布斯案确实在某些方面带来了积极改变,但同时,也让其他方面变得更加复杂。当所有人的目光都集中在华盛顿的政治角力时,米非司酮和远程医疗的技术进展,早已悄然绕过了原有的防线。

多布斯案的裁决是正确的,它确实带来了一些积极变化。

“今天,在德克萨斯州,确实有一些孩子出生,是因为这里已经很难获得堕胎服务了。”源泉(The Source)首席执行官玛丽·怀特赫斯特(Mary Whitehurst)表示。该组织在休斯顿和奥斯汀设有孕期支持诊所网络。她说得对。多项研究显示,在实行严格反堕胎法律的州,新生儿数量比预期增加了数千个。

玛丽·怀特赫斯特(Mary Whitehurst)/ 图片来源:源泉

玛丽·怀特赫斯特(Mary Whitehurst)/ 图片来源:源泉

但她随即补充了一句:“与此同时,还有无数我们不知道的堕胎正在发生。”怀特赫斯特从一些迹象中看到了这一现实。比如,美国妇产科医师学会(American College of Obstetricians and Gynecologists)的期刊数据显示,仍有不少德州女性前往新墨西哥州、堪萨斯州等地堕胎。她也清楚,有堕胎药正通过邮寄进入德州。因为其中一些女性在服药后会来到她们的诊所寻求流产后的医疗照护。有些女性会对自己的家庭医生隐瞒堕胎的事实;甚至在急诊室里也不会告诉急诊医生。

“她们被告知:‘如果出现严重副作用,就去急诊室,说这是自然流产。’”怀特赫斯特说,“但如果医生不知道她服用了堕胎药,就很难提供最合适的医疗处理。”

这些是一部好法带来的意外后果。早在 2021 年,德州通过《心跳法案》(Heartbeat Bill)后,怀特赫斯特就目睹过类似情况。

2021 年,德州通过了《心跳法案》。当时,很多人并没有预料到:一些在孕早期、尚未检测到胎心的女性,会把这看作是抓紧堕胎。怀特赫斯特回忆道,“在《心跳法案》之前,如果怀孕五周前来咨询,我们知道她有 20 周时间做决定。“我们可以很从容地告诉她:‘你不用急,下周再来做一次超声检查,看看妊娠是否稳定,然后我们探讨一下你的选择。’”

源泉团队在社区活动中服事|图片来源:玛丽·怀特赫斯特

源泉团队在社区活动中服事|图片来源:玛丽·怀特赫斯特

但法案通过后,“如果我们检测不到心跳,她的下一站就是堕胎诊所,”怀特赫斯特说。

怀特赫斯特强调,这并不意味着法律本身是错误的。恰恰相反,如果检测到了胎心,“反而有更多女性愿意进行更深入的对话”,她说,“她们开始认真思考别的出路,因为她们觉得在是否要孩子这件事上没有选择余地。而在那之前,并不存在大规模鼓励女性跨州堕胎或邮寄堕胎药的现象。这一切都是多布斯案引发的连锁反应。”

新冠肺炎疫情同样推波助澜。它使远程医疗常态化,并促使美国食品药品监督管理局批准通过邮寄方式发放米非司酮。2022 年至 2024 年间,远程开具处方的堕胎比例从 5%飙升至 25%。

这两大因素短期内都不会改变。去年 10 月,美国食品药品监督管理局已批准第二种米非司酮仿制药上市,这将增加供应量和市场竞争,进一步压低堕胎成本。

目前,线下药物堕胎的中位价格为 600 美元,与计划生育联合会早期妊娠手术堕胎的平均费用相当。

但若通过虚拟诊所在线订购药片呢?

中位价格仅 150 美元,较 2021 年的约 240 美元大幅下降。

拥有 3600 家孕期关怀机构的心跳国际(Heartbeat International)预测:到 2030 年,几乎所有堕胎都将通过药物完成。正因如此,反堕胎阵营普遍认为,米非司酮(mifepristone)已经成为立法层面最关键的战场。

纽厄尔指出,途径之一是重新唤起医生对《希波克拉底誓言》(Hippocratic Oath)的重视。誓言的原始版本中有这样一句话:“若有人请求,我绝不向任何人给予致命的药物,也不提出此类建议;同样,我也绝不向妇女提供任何导致堕胎的器具。”

但如今,大多数医学院都已对誓言内容进行了大幅修改,取而代之的,是诸如“我将尊重患者的自主权与尊严”等表述。

其他策略包括:

关怀网络(Care Net)首席外展官文森特·迪卡罗(Vincent DiCaro)坦言,用法律手段限制堕胎药,“很可能是一场持续数十年的拉锯战,但在这段时间里,我们完全不必只停留在政治层面。”

“如果将反堕胎、维护生命定义为一种政治立场,那现有的证据确实显示我们处境艰难,”迪卡罗说,“但如果换一个角度,把重点放在我们称为‘丰盛生命’上,便会发现许多积极进展。”

其一是由国际心跳组织在 2018 年大幅扩展的堕胎药救援网络。该热线最常见的情况是:女性在服用首剂米非司酮后惊恐反悔,希望保住胎儿;其次是遭男友强迫服药者,以及被堕胎机构告知必须服用第二剂药完成流程的女性。

自 2012 年以来,该网络已成功挽救了 7000 个生命。

另一亮点是奥兰多第一浸信会。该教会自 1986 年在堂内设立怀孕援助中心,数十年来已为数百名男男女女及儿童提供全人关怀。

周日礼拜前,奥兰多第一浸信会向怀孕中心客户提供资源。/ 照片由关怀网络提供

周日礼拜前,奥兰多第一浸信会向怀孕中心客户提供资源。/ 照片由关怀网络提供

“我们盼望人们成为基督的门徒。”奥兰多第一浸信会资深执行牧师丹尼·德·阿玛斯(Danny de Armas)这样说,“对我们而言,第一步是帮助他们决定留下这个孩子。这便成为与这个家庭建立连接的契机,引导他们归信耶稣基督。”

接下来,他期待这个家庭能够接受门训,融入教会生活,并开始参与服事。随着孕期关怀中心的受助者逐渐成为志愿者,“这个过程就不断循环下去,”他说,“真的非常美。”

仅去年一年,就有 428 个新家庭通过怀孕援助中心加入了第一奥兰多教会。

迪卡罗指出,并不是每一间教会都需要开设自己的孕期关怀中心,但牧者应当更多思考如何支持教会内外可能选择堕胎的男女。

“我们曾做过两项全国性调查,访谈对象包括曾经堕胎的女性以及参与过堕胎决定的男性,”迪卡罗说,“结果发现,大约 40%的女性在第一次堕胎时,仍然固定参加教会聚会;而在男性当中,这一比例甚至超过了一半。”

堕胎在教会中的普遍性既令人心碎又发人深省。2025 年的一项研究发现,大约 20%的固定教会出席者曾“为堕胎付过钱、鼓励过他人堕胎,或自己选择了堕胎”。

研究作者指出:“值得注意的是,是否重生得救、参加教会聚会的频率,以及读经的频率与堕胎可能性之间并无显著关联。“

“基督徒知道胎儿是人,也知道堕胎大概是错误的。”迪卡罗说,“但这些认知并不能自动消除那些把人推向堕胎的现实压力。她们可能觉得自己没有经济能力,还没完成学业,生了孩子就不得不退学;也可能得不到孩子父亲的支持。这些现实问题一股脑儿地压下来,不管你是不是去教会,冲击都是一样的。”

关怀网络总裁兼首席执行官罗兰德·沃伦(Roland Warren)与文森特·迪卡罗在关怀网络的播客节目中探讨生命议题 / 照片由关怀网络提供

关怀网络总裁兼首席执行官罗兰德·沃伦(Roland Warren)与文森特·迪卡罗在关怀网络的播客节目中探讨生命议题 / 照片由关怀网络提供

更令人忧心的是,基督徒群体本身对堕胎的立场也正在变得越来越模糊。2025 年的一项调查显示,固定参加教会聚会的人中,只有 43%自称反堕胎,而在 2023 年,这一比例还是 63%。这种态度转变真实反映在具体认知上:2025 年,仅有 26%的教会出席者认为堕胎在任何情况下都不可接受,这一比例在两年前还是 35%。与此同时,只有 51%的受访者认为,圣经对堕胎的道德问题有清楚而明确的教导,而两年前这个数字是 65%。

“我们必须将维护生命的论述从政治场域移回教会讲台,重拾‘神的形象’(imago Dei)的教导。”纽厄尔说,“基督耶稣降世的根本原因在于生命的神圣性。如果生命无足轻重,耶稣就无需道成肉身……承载上帝形象的生命神圣性不是福音的补充,而是福音推进的核心。神按自己的形象创造生命,又按自己的形象救赎生命,好叫按祂形象被造的生命得以兴盛,并且去使万民作主的门徒。”

怀特赫斯特指出,唯有健全的神学才能抵挡那种廉价、方便、私密、几乎不需要付出任何代价的堕胎试探。

“说到底,堕胎是心灵层面的问题,”怀特赫斯特说,“我们如何看待神,也如何看待自己的处境——包括那些并不在计划中的事情,以及神在其中的作为——都会产生极大的影响。”

她回忆起一位年轻父亲:当他第一次在超声影像中看到自己的孩子时,忍不住失声痛哭。那一天,负责检查的技师带着这对父母一同信主。“他们意识到,这件事已经远远超过他们自己。那里真的有一个生命。”怀特赫斯特说,“那是一种近乎神迹的经历。”

也正因为如此,她每天仍然坚持走进办公室——即便身处一个已经禁止堕胎的州,而意外怀孕却从未消失。这也是为什么迪卡罗不断向教会描绘一个异象:教会所追求的,不只是一个“活着出生的婴孩”,而是整个家庭、整全生命的门徒训练。

奥兰多第一浸信会的志愿者在教会礼拜前为一位年轻母亲寻找物资。/ 由关怀网络提供

奥兰多第一浸信会的志愿者在教会礼拜前为一位年轻母亲寻找物资。/ 由关怀网络提供

同样,这也是为什么纽厄尔并不会因政党立场的摇摆,或政治风向的变化而灰心。

“因为我最终知道,谁才是生命的作者。”他说,“在这个世界上,我们总会遇到患难。但神的话告诉我们:‘你们可以放心,我已经胜了世界。’神也呼召我们,让这个世界先尝一口天国的滋味,好叫那些正在走向灭亡的人,能真实地尝到。而到最后,我们的神——生命的创造者、作者与保守者——必然得胜。”

译:MV;校:JFX。原文刊载于福音联盟英文网站:How to Fight for Life When Abortions Are Invisible.